発達障害グレーゾーン(以下、グレーゾーン)は、明確な診断基準を満たさないものの、中学生の年代では学習や人間関係など、様々な場面で困難が生じやすく、適切なサポートが必要となります。

このコラムではグレーゾーンの概要や、中学生にみられる特徴、支援方法について解説します。また、性別や反抗期との関係性、成績低下などの課題との関連から、グレーゾーンのお子さんへの理解を深めていきます。

グレーゾーンとは

グレーゾーンとは「発達障害の診断基準には当てはまらないものの、発達に凸凹があり、日常生活や学習に困難さを感じている状態」のことです。

発達障害と診断されるほどではないものの、軽度な特性を持ち、発達上の特性や困難を抱えている状態を指します。

明確な診断基準がなく、特性も多様であるため、見過ごされやすい傾向があります。

グレーゾーンの中学生は、周囲とのコミュニケーションや学習面で困難さを感じることがあります。

例えば、授業の内容が理解しにくい、友達とのコミュニケーションがうまくいかない、成績が伸び悩む、などの困難があります。

また、反抗期や不登校などの問題を抱えやすい傾向があります。

具体的には以下のような特徴が見られます。

• 落ち着きがなく、じっとすることが苦手

• 衝動的に行動することが多い

• 忘れ物やミスが多い

• コミュニケーションが苦手

• 友達付き合いがうまくいかない

• 学習面で困難さを感じる

診断が難しいため、適切なサポートを受けられないまま、大人になるケースも少なくありません。

日常生活や学習に様々な困難をもたらしますが、適切なサポートによって困難さを克服し、ストレスのない学校生活を送れるようになります。

発達障害の主な種類

発達障害は以下の3種類に大別されます。

• 自閉スペクトラム症 (ASD)

コミュニケーションや社会性の難しさ、こだわりが強い

• 注意欠陥多動性障害 (ADHD)

不注意や多動性、衝動性が目立つ傾向がある

• 学習障害 (LD)

読み書きや計算などの特定の学習領域に困難を抱えている

グレーゾーンもこれらの種類にしたがって分類されるため、それぞれのお子さんに合わせたサポートが必要になります。

以下、各特性について説明します。

ASDグレーゾーン

社会性やコミュニケーション、想像力や柔軟な思考などの場面で軽度ながら困難さを抱えている場合があります。

具体的には以下の特徴が見られます。

• 対人関係の構築が苦手: 友達とのコミュニケーションがうまく取りくにくく、孤立しがちになる

• 表情や声のトーンが乏しい: 感情表現が苦手で、周囲から何を考えているのか分かりづらい

• 興味が偏っている: 特定の分野に強い興味を持ち、他のことに関心を向けにくい

• こだわりが強い: ルーティンや規則にこだわり、変化を嫌う

• 想像力が乏しい: 想像力が乏しく、相手の気持ちを汲み取ることや、場面に合わせた柔軟な対応が難しい

ADHDグレーゾーン

不注意や多動性・衝動性が診断基準を満たさないものの、日常生活に支障をきたすレベルで症状が現れます。

特性には以下のようなものが挙げられます。

不注意型優勢

不注意が目立つタイプで、具体的な特徴は忘れ物が多い、人の話を最後まで聞けない、集中力が続かない、ミスが多い、整理整頓が苦手、などです。

授業についていくのに苦労したり、友達とのコミュニケーションがうまく取れず、周囲から「だらしない」「やる気がない」と思われることがあります。

一方で本人は決して怠けているわけではなく、集中しようとし、忘れ物をしないように努力するなど、人一倍頑張っているケースが多いです。

こうした状態の改善は周りの人からの理解と適切なサポートが必要です。

例えば、忘れ物をしないための工夫や、集中力を高めるトレーニングなどを一緒に考えてあげることです。

また、自身の特性を理解すると自分の強みを生かした生き方を見つけられます。

例えば、高い創造性や好奇心の旺盛さ、柔軟な発想力など、それぞれのお子さんが様々な強みをもっています。

したがって、適切なサポートがあれば本人の可能性を十分に発揮できます。

周りの人たちの理解と協力がお子さんの将来を大きく左右するのです。

多動性・衝動性優勢

落ち着きがなくじっとしていることが苦手で、衝動的に行動してしまう傾向があります。

具体的な特徴は以下のものです。

• 授業中などにじっと座っていられない

• 常に動き回っているように見える

• 話を最後まで聞けず、遮ってしまう

• 自分の順番を待てず、割り込んでしまう

• 危険な行為をしてしまう

これらの特徴は学校生活や日常生活でさまざまな問題を引き起こします。

授業に集中できず成績が下がり、友達とのトラブルが増え、怪我のリスクが高まるなどの可能性があるため、以下の点が大切になります。

• 規則正しい生活

• 適度な運動

• ストレスを溜めないようにする

• 専門家への相談

これらの対策を講じることで症状を軽減し、生活の質の向上が期待できます。

混合型

「ASDグレーゾーン」と「ADHDグレーゾーン」の両方の特性を併せ持つ「混合型」も存在し、以下の特徴があります。

• コミュニケーションや対人関係が苦手

• 注意力が散漫で、忘れ物やミスが多い

• 落ち着きがなく、じっとしていられない

• 衝動的で思いついたことをすぐに実行しようとする

• こだわりが強く、ルーティンを崩されることを嫌がる

• 感覚が過敏で、音や光に敏感に反応する

混合型への支援には以下の方法があります。

• 学校での合理的配慮

• 座席配置の変更

• 課題の分量や内容の調整

• 補助教材の使用

• 個別指導の機会を増やす

• 専門家によるカウンセリングや指導

• ソーシャルスキルトレーニング

• アンガーマネジメントトレーニング

• セルフコントロールの方法を学ぶ

• 学習方法の指導

LDグレーゾーン

学習面や行動面で以下の特徴が見られます。

• 文章の内容理解に時間がかかり、誤解する

• 文字を書くスピードが遅く、字が汚ない

• 計算ミスが多く、暗算が苦手

• 覚えたことをすぐに忘れ、新しいことの習得に時間がかかる

• 集中力が続かず、何かに気を取られやすい

• 後先考えずに言動を行うなど、行動のコントロールが苦手

• 物事を計画的に進めるのが苦手で段取りが悪い

• 手先が不器用で運動が苦手

• コミュニケーションが苦手で友人関係の構築が困難

こうした特性を理解したうえで、個別の学習計画を作成し、学校との連携を図るなどの支援が必要です。

さまざまな特性との関連

グレーゾーンと診断されても、適切な支援があれば十分に学力を伸ばせます。

保護者や教師は本人の特性を理解したうえで、適切な支援を心がけましょう。

グレーゾーンの特性ごとの原因や支援法の違いについて、以下に詳しく解説します。

性別

性差については、男子は多動性・衝動性が目立ち、女子は不注意が目立つ傾向があります。いずれも学習や生活習慣の自立への困難さ、精神的な疲れやすさ、自己肯定感の低さなどの課題を抱えます。

学校や家庭での適切なサポート、理解しやすい教材や授業内容への工夫、規則正しい生活習慣の定着、適度な運動や休息、自己肯定感を高めるための声かけなどが大切です。

反抗期

中学生は思春期特有の自我の芽生えや自立への欲求から、親や教師の言うことに対して反抗的な態度をとることが増える時期です。

周囲の大人との衝突やトラブル、学校での不登校や成績低下などが起こりやすいですが、多くの場合は一時的で、適切な対応やコミュニケーションによって落ち着きます。

ところが、グレーゾーンの中学生はコミュニケーションや社会性、学習面に困難を抱えています。

衝動を抑えられない、相手の気持ちを理解しない、指示が理解しない、などの行動が現れるため、周囲の理解やサポートが必要です。

反抗期と重なると、周囲との衝突やトラブルを生じやすくなります。

反抗期とグレーゾーンの行動は似ていますが、原因や対処法が異なることに注意が必要です。

不登校

グレーゾーンの生徒が不登校になる傾向が強いのは、コミュニケーションの困難さや社会性、行動面での課題が不登校に直結するからです。

具体的には以下の特徴が見られます。

• 学校への行き渋りや、休みがちになる

• 授業中、集中力が続かず、落ち着きがない

• 友達関係がうまく築けない

• 集団行動が苦手

• 指示が理解しづらい

• 感情のコントロールが難しい

不登校は症状をさらに悪化させ、孤立感を強めます。

支援には以下のようなものがあります。

• スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる相談

• 特別支援学級への転籍

• 家庭教師や学習塾の利用

• 医療機関での治療

成績低下

一般的に成績低下の原因は様々ですが、グレーゾーンの各特性が影響する場合があります。

• 注意力の持続が難しい

• 忘れ物やミスが多い

• 課題に取り組むことが苦手

• 指示が理解しづらい

• 学習のペースが遅い

授業についていくことや課題をこなすことが困難になると、成績低下につながります。

また、不安やストレスを感じやすい傾向があるため、成績低下の悪循環に陥りかねません。

グレーゾーンの診断

学習面での支援のポイントは、個々の特性に合わせて考えることが重要です。

医療機関の受診やWISC検査によって客観的な診断が受けられます。

医療機関では医師による問診や心理検査を通じて、発達障害の可能性を判断します。

お子さんの発達状況や日常生活の様子などを詳しく聞き取り、発達障害に特徴的な症状があるかどうかを総合的に判断します。

これらの情報は適切な支援や学習指導を行う際の重要な手がかりとなります。

医療機関での診断

グレーゾーンを判断するための重要なステップです。

医師による問診や検査を通して、お子さんの発育歴や現在の様子を総合的に評価します。診断には時間がかかる場合もあり、数回の診察が必要になることもあります。

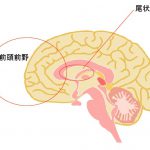

WISC検査の使用

グレーゾーンの診断において重要な役割を果たすWISC検査では、知的発達や認知機能を評価します。

4歳から16歳11ヶ月までのお子さんが対象で、言語理解・知覚推理・ワーキングメモリ・処理速度の4つの指標を測定し、発達の強みと弱みを分析します。

検査結果は標準化された得点である「IQスコア」として表され、同年齢のお子さんとの比較によって算出されます。

グレーゾーンと診断されるIQスコアは通常、70~85の範囲内にあり、診断に役立てられます。

ただし、IQスコアだけではグレーゾーンの判断はできません。

検査結果に加え、お子さんの言動や学習面での特性も総合的に判断します。

WISC検査の結果はお子さんの強みと弱みを把握し、適切な支援を提供するために役立ちます。

成長に伴い、定期的にWISC検査を実施して発達の経過を観察します。

グレーゾーンのサポート

グレーゾーンの具体的なサポートとしては、学校との協力やスクールカウンセラーの支援、発達障害に詳しい家庭教師や塾の利用などが挙げられます。

これらのサポート方法は生徒の状況に応じて組み合わせることが重要です。

保護者や教師、専門家と連携して、適切な支援体制を構築することで、グレーゾーンの中学生の成長を促すことができます。

学校との協力

学校生活に困難を抱えている場合、学校と家庭が協力して適切なサポートを提供することが重要で、以下の3つのポイントが挙げられます。

1. 保護者から学校へ、お子さんの特性や困っていること、家庭で取り組んでいることなどを情報共有します。

2. 学校側には、お子さんの特性に応じた合理的配慮をしてもらうよう働きかけます。

3. 学校の教員、スクールカウンセラー、保護者などが定期的に情報交換を行い、連携してサポートする体制を構築します。

スクールカウンセラーの支援

生徒の悩みや困りごとの相談、学習面への配慮、進路相談、保護者への相談など、幅広い支援を行います。

本人の特性に合わせた適切な支援を提供し、学校生活や学習面での困難を軽減し、将来の進路選択をサポートします。

家庭教師や塾の利用

発達障害に特化した家庭教師や塾の利用も支援の一つです。

発達障害の特徴を理解し、個々のお子さんに合わせた指導を行っています。

具体的には苦手な科目の個別指導、学習計画の立案と管理、集中力や学習習慣の改善、コミュニケーション能力の向上、社会性や情緒のサポートなどです。

専門的な支援のもと、苦手克服やスキルアップを目指すことで生徒は自信を取り戻し、学校生活や将来の進路に向けて前向きに進めるようになります。

まとめ

グレーゾーンの中学生は明確な診断がつかないものの、学習・コミュニケーション・行動において発達障害と似た特性をもっています。

これらの特徴は中学生の成長過程において、思春期特有の不安定さや反抗期と混同されがちですが、支援や働きかけ次第で苦手分野を克服し、得意分野も伸ばせます。

適切な支援やアプローチ方法を知ることで、学校生活や日常生活をより充実したものにできるでしょう。