子どものワーキングメモリを鍛える方法!遊びで記憶力アップ

- 発達障害

- ASD(自閉症スペクトラム)

- ADHD(注意欠如多動性障害)

- 発達障害の療法

- LD(学習障害)

- 支援方法・家庭での過ごし方

お子さんの学習や生活に欠かせない重要な能力であるワーキングメモリ。

一時的に情報を保持して処理する能力のことで、お子さんの集中力、記憶力、思考力などを向上できます。

ワーキングメモリの基礎知識、ワーキングメモリが低いお子さんの特徴、鍛える方法を解説します。

ワーキングメモリーとは

ワーキングメモリとは「情報を一時的に保持し、操作する能力」のことです。

学習や思考に重要な役割を果たし、お子さんの発達に欠かせません。

ワーキングメモリの容量は生まれながらのものではなく、トレーニングによって鍛えられるため、学習や思考力、集中力を高めることができます。

(ワーキングメモリ自体を増やすことはできません。ただ、ワーキングメモリと実行機能(中央実行系)を別物と捉えれば、実行機能を鍛えることで、効率よくワーキングメモリを使うことができるため、この記事では、”ワーキングメモリを鍛える方法”という内容でご案内していきます。)

ここでは、効果的な方法を7つご紹介します。

お子さんと一緒に楽しみながらワーキングメモリを鍛えていきましょう。

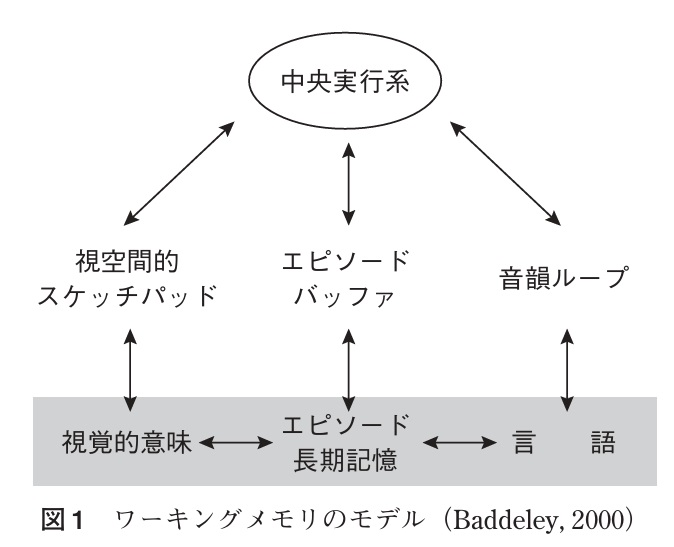

ワーキングメモリの構成要素

※参照:https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/32/1/32_7/_pdf (苧阪,2012)

ワーキングメモリは以下の4つの要素で構成されます。

• 音韻ループ: 音声情報の保持

• 視空間スケッチパッド: 視覚情報の保持

• エピソードバッファ: 複数の情報を統合して保持

• 中央実行系: ワーキングメモリの全体を統括

つまり、これらの要素を鍛えればワーキングメモリの全体的な能力が上がり、お子さんの学習能力や問題解決能力が向上することでしょう。

たとえば、以下の遊びはワーキングメモリの各要素を効果的に鍛えることができます。

• 音韻ループ: 韻を踏んだ言葉遊び、歌を歌う

• 視空間スケッチパッド: 絵を描く。パズルや迷路を解く

• エピソードバッファ: 物語を聞いたり、絵本の内容を覚える

• 中央実行系: 複数のタスクを同時にこなしたり、ゲームをする

以下では、ワーキングメモリの各要素について解説します。

音韻ループ

音声情報を保持する役割を担います。

情報を約2秒間保持できる短期記憶で、言語の理解、学習、記憶に重要な役割を果たします。

音韻ループがうまく働かないと、以下の問題が生じます。

• 話された言葉を理解しにくくなる

• 新しい単語を覚えるのが難しくなる

• 複数の情報を同時に処理するのが難しくなる

音韻ループを鍛える以下の方法は、言語能力の向上につながります。

• 早口言葉を練習する

• リズムに合わせて言葉を言う

• 歌を歌う

ゲーム感覚で、親子で早口ことばを競い合ってみたり、歌を歌ったりすることは、楽しい気持ちで取り組むことができると思います。

視空間スケッチパッド

視空間スケッチパッドは、空間的な情報を記憶・処理するための重要な要素です。特に、視覚的なイメージや図形を操作する能力によって、物体の形状や位置、動きを理解することが可能になります。これにより、様々な日常的な活動がスムーズに行えるようになります。

たとえば、迷路を解く際や、部屋のレイアウトを考える時には、このスケッチパッドの能力が非常に役立ちます。また、クリエイティブな活動においても、視空間スケッチパッドはアイデアの構築やデザインに寄与します。

視覚情報がうまく処理できない場合、たとえば地図を読んだり、物の配置を記憶することが難しくなることがあります。そのため、視空間スケッチパッドのトレーニングを行うことが、空間認知能力を高める手段として重要です。

具体的なトレーニング方法には、ジグソーパズルや図形を描くゲーム、視覚的なパターンを記憶するゲームなどがあります。こうした活動を通じて、子どもたちの空間認知能力を楽しく刺激することができます。

また、視空間スケッチパッドの機能を意識した遊びや学習法を日常生活に取り入れることが、能力向上に繋がります。たとえば、散歩や外遊びの際に、周囲の景色を観察し、物の位置関係を考えることも、効果的なトレーニングになります。視空間スケッチパッドを充実させることで、さまざまな認知スキルの向上に寄与するのです。

エピソードバッファ

エピソードバッファは、単なる記憶の貯蔵庫ではなく、記憶を時間軸に沿って整理し、因果関係や意味的な繋がりを理解する機能をもちます。

エピソード記憶と密接に関連し、過去に経験した出来事や情報を一時的に保持する役割を担います。

言い換えれば、エピソードバッファはワーキングメモリと長期記憶の「橋渡し役」を果たします。

過去の経験に基づいて現在進行中の思考や行動を調整し、未来の計画を立てるのに役立ちます。

日常生活においてはストーリーの理解、問題解決、意思決定など、様々な場面で重要な役割を果たします。

例えば、友だちとの会話を思い出すとき、会話の内容だけでなく、時間や場所、人物、感情など様々な情報を統合し、記憶から検索するでしょう。

あたかもその場にいるかのように鮮明に思い出し、読んだ本の内容を理解したり、映画のストーリーを把握したりする際に重要な役割を果たすのがエピソードバッファです。

エピソードバッファはお子さんの発達にも重要な意味があります。

エピソードバッファがうまく機能すると、お子さんは過去の経験から学び、将来の計画を立てられます。

また、社会性の発達にも影響を与え、他者とのコミュニケーションや社会規範の理解にも役立ちます。

エピソードバッファの働きを効果的に鍛えるには、絵本を読み聞かせたり、一緒にゲームをしたり、日常の出来事について語り合うことです。

また、いろんな体験をさせることやコミュニケーションを多く取ることもエピソードバッファによい刺激になるでしょう。

エピソードバッファを活性化すれば、お子さんの記憶力や思考力、社会性の向上につながります。

中央実行系

ワーキングメモリの中でも、中央実行系は特に重要な役割を担います。

この部分は、視空間スケッチパッドや音韻ループなどの他の要素を統括し、情報を効果的に管理する役割を果たします。

具体的には、タスクを選択したり、優先順位をつけたり、必要な情報を取り出して操作する能力が含まれます。

また、中央実行系がうまく機能しないと、注意力が散漫になり、タスクの切り替えが難しくなることがあります。

このため、中央実行系を鍛えることは、特に複雑な作業を行う際に役立ちます。

例えば、計画を立てたり、問題を解決したりする場面では、中央実行系の働きが重要になります。

日常生活においては、さまざまなタスクを同時進行することが求められるため、中央実行系のトレーニングが効果的です。

具体的には、時間を制限したクイズや、複数の手順を要するゲームなどが、中央実行系を鍛える良い方法となるでしょう。

このようなトレーニングにより、情報の整理や判断力が向上し、よりスムーズに日常生活を送ることができるようになります。

ワーキングメモリが低い子どもの特徴とは?

情報を一時的に記憶し、処理する能力がワーキングメモリです。したがって、ワーキングメモリが低いと、情報を記憶しにくく、複数のことを同時にこなすのが難しくなります。

ワーキングメモリが低いお子さんには以下の特徴がみられます。

• 忘れ物が多い

• 複数の指示を理解することが難しい

• 読み書きや計算が苦手

• 集中力が低い

• 思考の切り替えが苦手

これらの特徴は、特に学校生活や日常生活において、さまざまな困難を引き起こす可能性があります。たとえば、授業中に重要な情報を忘れたり、友達とのやり取りで必要な詳細を思い出せなかったりすることがあるため、周囲との関係にも影響を及ぼすことがあります。

また、ワーキングメモリが低いことで感じる不安から、自己肯定感が下がることもあります。やがて、学業や社会生活においての意欲が低下することにもつながるため、早期の対応が重要で、早めに専門家に相談するとよいでしょう。

以下では、各特徴について解説します。

忘れ物が多い

情報を記憶にとどめておくことが苦手なため、忘れ物が多いのもワーキングメモリが低いお子さんの特徴です。

たとえば、教科書や宿題を持っていくことを忘れてしまったり、授業中に指示された内容をすぐに忘れてしまうことがあります。

このような忘れ物の頻発は、自信を失う要因にもなり得ます。

この特徴は、メモを取るなどの工夫によって改善できます。

具体的には、重要なことは視覚化したり、親や先生と一緒に日々の持ち物をチェックするなど、サポートを受けることも有効です。

また、物の定位置を決めることや、忘れがちな持ち物リストを作成しておくことも効果的です。

これにより、ワーキングメモリの負担を軽減し、忘れ物を減らすことができるでしょう。

複数の物事や指示の理解が難しい

ワーキングメモリが低いお子さんは、複数の物事や指示を理解するのが難しいことがあります。 一度に多くの情報を処理することができずに混乱し、何をすれば良いか分からないからです。

例えば、宿題をする際に「机の上を片付けてから、プリントをノートに貼って、宿題を終わらせてから、ランドセルにしまっておきなさい」と言われたとしましょう。

途中で何をすればいいか忘れてしまうことがあります。

このような場合、指示をひとつずつ分解し、ひとつずつ完了させていきましょう。

まずは「机の上を片付ける」だけを指示し、完了したら次の指示を出します。

これにより、ワーキングメモリの負担を軽減し、混乱を防げます。

また、視覚的な補助も有効です。

指示をメモに書いて渡したり、ホワイトボードに書き出して一緒に確認することで、記憶の定着を促せます。

このような適切な対処によって混乱を防ぐことで、ワーキングメモリが低いお子さんでもスムーズに作業を進められます。

加えて、日常のルーチンを設定することも役立ちます。

毎日同じ時間に同じ内容の宿題を行うことで、子どもたちがどのようにタスクを進めるかを学びやすくなります。

タスクの順番や流れを理解することで、次第に自らのワーキングメモリを使う力が高まります。

このようにして、環境を整えることや習慣化することで、混乱を減らし、指示への理解を深める助けとなるでしょう。

読み書き・計算が苦手

ワーキングメモリが低いお子さんは読み書きや計算も苦手です。

情報を一時的に記憶し、処理する必要があり、ワーキングメモリの働きが重要だからです。

文章の内容を理解しづらい、読んだ内容を覚えられない、文字を書き間違える、文法ミスが多いなどの傾向がみられます。計算手順を覚えられないと、計算ミスも多くなります。複数の数字を同時に処理することが困難なため、暗算も苦手です。

これらの特徴はワーキングメモリによる情報処理能力の低下が原因です。

とはいえ、必ずしも学習障害を意味するわけではなく、ワーキングメモリの強化によって改善できます。

読み書き・計算の苦手克服には以下の方法が有効です。

• 音読

• 文章の内容要約、図解による理解

• メモによる整理

• スペルや文法の反復練習

• 計算力の強化(九九や計算ドリル)

• 数字をイメージで捉える

• 暗算ではなく、紙に書いて計算する

• 分割して計算するなど、計算方法の工夫

これらの方法を実践することでワーキングメモリが鍛えられ、苦手克服が期待できます。

さらに、日常生活の中で積極的に取り入れられる活動を行うことも重要です。

たとえば、絵本などの本の音読を通じて、音韻ループを刺激しながら理解力を深めることができます。

また、計算に関しては実生活の中で買い物をする際に計算を行ったり、ゲームを通じて楽しく数字に親しむことも効果的です。

子どもが楽しみながら学べる環境を作ることで、自然にワーキングメモリを鍛え、学習への関心を高めることができます。

集中力が低い

ワーキングメモリの働きが低下すると、注意の持続が難しくなり、集中力が途切れやすくなります。

この状態は、学業や日常生活でさまざまな影響をもたらすことがあります。

例えば、授業中に話している内容が頭に入らなかったり、何を学んでいるのかを忘れてしまうことが多いです。

長時間同じことに集中するのも難しく、活動を切り替えることが難しい場合もあります。

また、環境の変化や音など、周囲の刺激にも敏感に反応してしまい、学習環境でのパフォーマンスが低下することがあります。

こうした集中力の問題は学ぶ力に影響を与えますが、日常的な生活習慣を見直すことで改善に向けることが可能です。

たとえば、適度な休憩を挟んだり、勉強や遊びの時間を短く区切ることで、集中力を高めることができます。

また、周囲を整理整頓することや、静かな環境を整えることで、より集中しやすい状況を作ることが重要です。

専門家の指導を受けることで、個別具体的な対策を講じていくことも同様に効果的でしょう。

このように、適切なサポートを受けることで、お子さんの集中力を向上させる手助けができます。

思考の切り替えが苦手

ワーキングメモリの能力が低いお子さんは、課題の切り替えが苦手です。

複数の情報を同時に処理したり、新しい情報を古い情報と置き換えることが難しいためです。

思考の切り替えが苦手なお子さんには、次のような特徴が見られます。

• 同じ質問を何度も繰り返す

• すでに説明されたことを覚えていない

• 指示を途中で忘れてしまう

• 複数のタスクを同時にこなせない

• 新しい状況に適応するのに時間がかかる

これらの特徴は、特に日常生活や学校生活において、多くの困難を引き起こす可能性があります。

授業中に友達と話をしているとき、何か別のことを考えてしまうと、話の内容が入っていかなくなり、結果的に周囲とのコミュニケーションがうまくいかないことがあります。

また、新しい環境や活動に適応できず、時にはパニックになることもあります。

関わり方を工夫することで、こうした課題に対処しやすくなります。

具体的には、活動の流れを最初に伝えたり、視覚的な情報を用いて具体的に示すことが有効です。

これにより、お子さんは次に何をすべきかを理解し、スムーズに切り替える手助けができます。

さらに、環境を整えることも大切で、刺激を最小限に抑えることで集中力を高めることができるでしょう。

こうした方法を繰り返し実践することで、思考の切り替え能力の向上が期待できます。

ワーキングメモリを向上させるには?

お子さんのワーキングメモリは、遊びや学習を通して鍛えられます。ゲーム感覚で取り組むことが重要で、学習能力、記憶力、思考力が向上します。

ワーキングメモリを鍛えることで、学習能力や問題解決能力が向上し、集中力や記憶力も高まります。

さらに、コミュニケーション能力や創造性も育むことができます。

では、お子さんのワーキングメモリを向上させるにはどうすればよいでしょうか?

遊びや楽しみながらできる方法を取り入れることで、お子さんのワーキングメモリを効果的に鍛えることができます。

ワーキングメモリを鍛える7つの効果的な方法を紹介します。

暗算と暗記

暗記は情報を記憶し、思い出す能力であり、暗算は数字を記憶しながら計算する能力です。

暗唱やフラッシュカードを使って、数字や単語を暗記しましょう。計算問題や暗記カードを使って、反復練習によって記憶力を鍛えられます。暗算練習帳や暗記カードを使用したり、ゲームをしたり、暗唱を継続的に行います。暗算と暗記はさまざまな場面で役立つことでしょう。

デュアルタスク

2つのタスクを同時に実行することを指します。異なる複数のタスクを同時にこなすことで負荷を高めます。

例えば、歌を歌いながらボールをキャッチする、料理をしながらテレビを観る、音楽を聴きながら勉強するなど、2つの動作を同時にするとよいでしょう。

デュアルタスクには効果的な取り組み方があります。

• 同時に処理するタスクの難易度を調整する

• 関連性のあるタスクを組み合わせる

• 慣れたタスクを組み合わせる

• 徐々に難易度を上げる

• 集中力を高める

• 十分な休息を取る

慣れるまでは難しいですが、最初は簡単なタスクから始めて、徐々に難易度を上げることが大切です。また、集中力を高めることでワーキングメモリの効率が上がり、十分な休息を取ることでワーキングメモリの効率が回復します。

読み聞かせ

絵本の読み聞かせは、登場人物の名前やストーリー展開を記憶する必要があります。

絵本を読み聞かせた後、内容を質問することで集中力と記憶力を鍛えます。

また、お子さんの想像力を豊かにし、親子でコミュニケーションをとることで情緒も安定します。

絵本には複雑なストーリー、視覚的な刺激、音韻的な刺激、反復が含まれます。

ワーキングメモリを鍛えるだけでなく、語彙力の向上、想像力の向上、集中力の向上、コミュニケーション能力の向上などの効果をももたらします。

逆さ言葉

文章や単語を逆から読むことは、言葉を記憶し、音順を反転させる必要があります。

逆さ言葉を使った記憶力トレーニングは、脳の複数の領域を同時に働かせます。

まず、覚えたい単語をいくつか用意し、その単語を逆から読み上げます。

次に、逆から読んだ単語を正しい順番に並べ替えます。

このトレーニングは1日に数回、数分間行うだけで効果があります。

最初は簡単な単語から始めて、徐々に難しい単語にチャレンジしましょう。

お子さんの年齢や能力に合わせて難易度を調整したり、楽しく取り組めるようにすることが大切です。

後出しじゃんけん

じゃんけんにおいて負けないような手を出すには、相手の手を記憶し、相手の行動を予測する必要があります。

同時に自分の出す手を考えなければならないため、ワーキングメモリの2つの重要な機能である、情報保持と操作を鍛えられます。

後出しじゃんけんのメリットは次のとおりです。

• 楽しみながらトレーニングできる

• いつでもどこでもできる

• 様々なバリエーションがある

後出しじゃんけんの際は、年齢や能力に応じて難易度を調整し、楽しく取り組むことを重視しましょう。

遊びやゲームの活用

お子さんにとって楽しく取り組めるのが、遊びやゲームです。

かくれんぼや神経衰弱などの遊びは、お子さんのワーキングメモリを鍛えるのに最適な方法です。

カードゲームやパズルゲーム、チェスや将棋、パズルなどの戦略ゲームなどもよいでしょう。

これらのゲーム全般はルールや手順を記憶し、戦略的にプレイする必要があり、記憶力や判断力の向上につながります。

ゲーム感覚で楽しみながら取り組むことで、学習効果を高められます。

ワーキングメモリを鍛えるゲームには、以下のようなものがあります。

• 神経衰弱

• 記憶ゲーム

• 数字ゲーム

• ジェスチャーゲーム

• しりとりゲーム

毎日継続的に取り組むことで、お子さんの記憶力や集中力を向上させましょう。

楽しみながらゲームや遊びを取り入れることで、自然と記憶力がアップし、学習にも良い影響を与えるでしょう。

ゲームの中で競争心を育てたり、友達や家族とコミュニケーションを取る機会にもなります。

このように、様々な遊びを活用してワーキングメモリをもっと楽しく鍛えていきましょう。

睡眠の重要性

睡眠中は脳が情報を整理し、記憶を定着させます。

睡眠は、体の疲れを回復させるだけでなく、精神的な健康にも大きく寄与します。

良質な睡眠を確保することで、ストレスレベルが下がり、心の安定が促進されます。

また、毎晩の睡眠もワーキングメモリを強化するうえで不可欠です。

十分な睡眠をとることで、ワーキングメモリの容量と効率が向上し、学習能力や情報を処理する能力が高まります。

逆に、ワーキングメモリに負の影響を与える睡眠不足は、情報の記憶や処理を低下させ、注意力が散漫になる傾向にあります。

成長期にあるお子さんにとって睡眠は特に重要です。

大人よりも多くの睡眠を必要とし、睡眠が脳の発達に重要な役割を果たすからです。

ワーキングメモリを強化するためには、以下の習慣を心がけましょう。

• 毎日決まった時間に就寝し、起床する

• 寝室を暗く、静かで涼しく保つ

• 寝る前にカフェインやアルコールを避ける

• 適度な運動をする

• ストレスを軽減する

睡眠をしっかりとることで、心身の健康と幸福感にも良い影響を与えるでしょう。

まとめ

お子さんの脳は遊びを通して成長します。

したがって、ワーキングメモリを鍛える際に遊びを積極的に取り入れることで、楽しみながら記憶力を向上できます。

ワーキングメモリを鍛える方法には、暗算と暗記、デュアルタスク、絵本の読み聞かせ、逆さ言葉、遊びやゲームの活用、後出しじゃんけんがあります。

これらの遊びを日常的に取り入れることで、お子さんのワーキングメモリを効果的に鍛えられます。また、睡眠をしっかりとることも大切です。

遊びを通じてワーキングメモリを鍛え、楽しみながらお子さんの学習や思考能力を向上させましょう!

参考資料

• ワーキングメモリーの鍛え方

• 子どものワーキングメモリーを鍛える方法

• ワーキングメモリーを鍛える遊び